「千葉県54市町村 電車旅」記念すべき第一弾をお送りします!

千葉県内人口最少(54位/54市町村中)1、「昔ながらの発酵文化が根づく町」神崎町に行ってきました。

- 人口順位は地球の歩き方掲載順位に従っているため、最新データとは異なる場合がございます。 ↩︎

「なんでこんなことしてるの?」については、以下の記事をご覧ください。

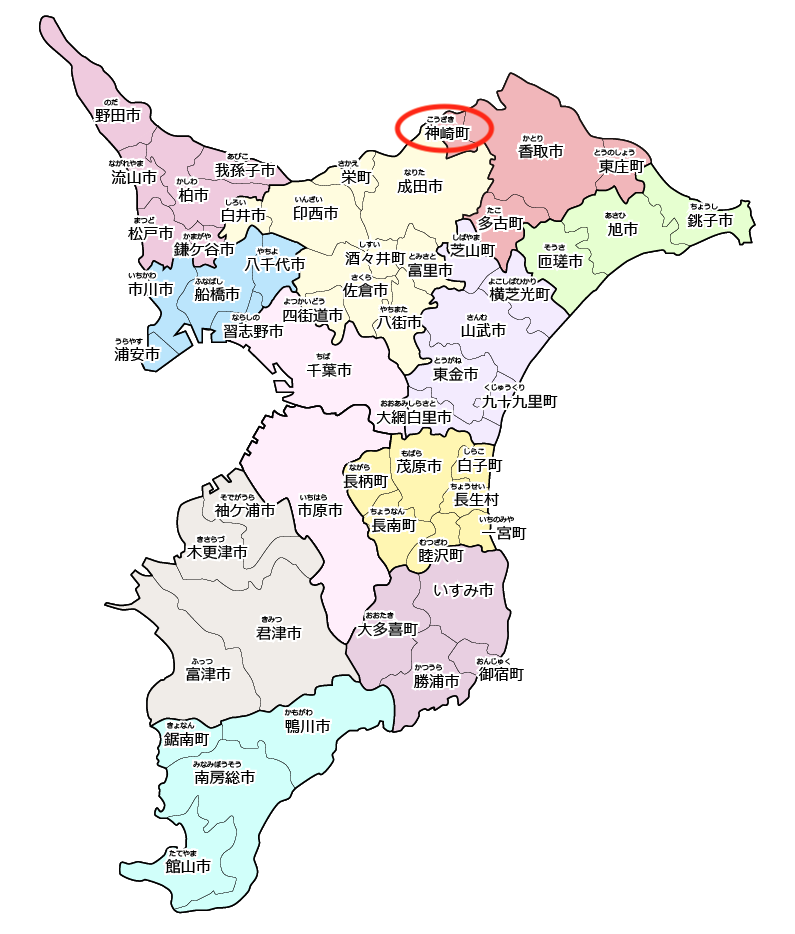

神崎町(こうざきまち)概要

立地

千葉県ホームページのエリア分けによると、「香取地域」に属しています。

関東三大小江戸の佐原地区を含む香取市と、成田空港のある成田市に挟まれた小さな町です。

利根川沿いに立地しており、川の向こうは茨城県です。

歴史・文化

江戸から明治にかけて、利根川の水運業が栄えたようです。

そのため、豊かな米や大豆、良質な水が手に入りました。

それらを活用し、酒造や醤油・味噌の製造業が発達してきました。

2013年にはその伝統を受け継ぐべく、「発酵の里こうざき」を商標登録し、「発酵」を全面に押し出しています。

3月の「酒蔵まつり」は6万人と、人口の10倍を集客する一大イベントとなっています。

モデルコース

タイムライン

電車やバスは土日祝の時刻を記載しています。

執筆時点(2024年10月)の時刻表ですので、実際に行かれる際は最新のものをご確認ください。

実はバスの時間をきちんと調べておらず、訪問時は全て徒歩で移動しました。

そのため、実際に訪問したスポットの順や時間が以下のモデルコースとは異なります。

「もう一度行くならこのコースと時間がベストだな」というものをモデルコースとしました。

- 11:00下総神崎駅着

- 11:05頃徒歩移動(850m・徒歩12分)

- 11:20頃神宮寺到着

- 11:37「並木神宮寺」停留所から神崎町循環バス(北ルート)で移動

- 11:49道の駅 発酵の里こうざき着

- 【ランチ】カフェ&レストラン オリゼ

- 13:00頃徒歩移動(1.9km・26分)

- 13:25頃神崎大橋着

- 13:30頃徒歩移動(400m・6分)

- 13:40頃神崎神社(なんじゃもんじゃの木)着

- 13:55頃徒歩移動(180m・徒歩2分)

- 14:00頃寺田本家着

- 14:10頃徒歩移動(1.1km・15分)

- 14:25頃【カフェ】chigusa着

- 15:00頃徒歩移動(1km・14分)

- 15:15頃鍋屋源五右衛門・こうざき東蔵店着

- 15:30頃徒歩移動(350m・5分)

- 15:35頃神崎寺着

- 15:50頃徒歩移動(900m・12分)

- 16:06下総神崎駅発

マップ

青の番号入りがモデルコースのスポットです。

赤は行ってみたものの、モデルコースには含めなかったスポットです。

このマップを開いていただく(右上の「拡大地図を表示」ボタン押下)と、自動的にGoogleマップに保存されます。

二度目以降表示する方法は、以下の通り。

- Googleマップアプリ下部の「保存済み」を押下

- 画面最下部の「マイマップ」押下

一覧の中に上記マップがあるはずです。

スポット詳細

先述しましたが、訪問時は徒歩で移動しました。

そのため、実際の訪問時間とモデルコースのタイムラインの時間とに差異が生じています。

あらかじめご了承ください。

モデルコーススポット

神宮寺

後ほど紹介する「なんじゃもんじゃの木」がある神崎神社の別当寺だそう。

「べっとうじってなんぞ?!」となったので、調べてみました。

別当寺とは「神社を管理する寺」を指すそうで、「神宮寺」は同義の言葉です。

日本は古来より神道(神社)と仏教(寺)が存在していましたが、江戸時代以前は「仏教が主で神道が従」という考え方でした。

そういった時代に、神社の祭祀を仏式で行うなど「神仏習合」が行われました。

その際神社を管理する立場にあった寺が「別当寺=神宮寺」と呼ばれたようです。

今は神崎神社の方が「なんじゃもんじゃの木」で有名ですが、当時はこちらが神崎神社を管理する立場にあったようです。

ぱっと見どこにでもありそうな観音堂でしたが、歴史を知ってみると少し見る目が変わりますね…。

寺院の門に配される金剛力士像を、仁王像と呼ぶそうです。

日本ではほとんどの金剛力士像が仁王像のようです。

道の駅 発酵の里こうざき

レストランや市場、コンビニからなる複合施設。

全国に1,000以上ある道の駅のうち、35駅のみの「重点道の駅」に認定されているそう。

「発酵」を押し出していることもあり、全国から発酵食品を揃えた「発酵市場」がありました。

ただ、ちょっとお酒に偏っていたような…。

地域限定のノンアルコールがあれば間違いなく買ったのですが、サッとみた限りでは見つからず。

バイク(オートバイも自転車も)で来られている方も多かったので、売れると思うのですが。

【ランチ】カフェ&レストラン オリゼ

こちらのお店食べログにて3.42と高スコアです。

スコアが3.4以上のお店は、世の中の5%前後。

以下は沖縄の店で集計した例ですが、厳しく見積もっても6.5%とかなりの上位であることがわかります。

というわけで、とても楽しみにしていました。

入り口付近の券売機で、食券を購入します。

ただ、オーダーはオンラインでキッチンに伝わっており、食券を渡す必要はありません。

13:00過ぎの時点で、売り切れてしまった定食がかなりありました。

ホームページにメニューが載っていますが、お目当ての定食がある場合は開店時間を狙う方が良さそうです。

幸い、一押しメニューの「豚肉の味噌麹焼き定食」は残っていました。

「お子様プレート」と合わせて食券購入。

ちなみに、お子様プレートは写真がなく、出てくるまで何が提供されるかわかりませんでした。

正直な感想としては、イマイチでした。

定食の方は、全てを発酵食品にしてる点にこだわりを感じます。

一方で、スーパーで買ってきたものを並べても大差ない味になると言わざるをえません。

普通の定食だと考えると、1,000円越えは都内中心部のオフィスタワー内店舗レベルで高い。

お子様プレートに関しては、逆に「発酵」はどこに行ってしまったのだろうという感じ…。

冷凍食品を並べましたというクオリティで、子供への愛が感じられない。

食に関わる「発酵」で押すなら、食育するくらいの温度感が欲しいところでした。

とは言え、スコアが高いのは事実。

売り切れたメニューの中にきっと美味しいものがあるのだと思います。

次回行くことがあれば、早めに行って魚を食べてみたいと思いました。

神崎大橋

橋は赤色が映えてきれいなのですが、全国のどこかで何度か見た気もしなくはない橋です。

ただ、道の駅から橋に至る2km程度の河川敷が、とても気持ち良く散策におすすめです。

娘も上機嫌で空を眺めたり、影で遊んだりしつつ2km小走りで移動してくれました。

また、ふと「徒歩で県を跨いだことがあったかな?」と頭に浮かびました。

意外になかなか体験できない気がするので、ぜひ渡ってみてください。

神崎神社(なんじゃもんじゃの木)

神崎町のスポットとしては最も推されている、「なんじゃもんじゃの木」がある神崎神社です。

町のマスコットキャラの名前は、「なんじゃもん」です。

「なんじゃもんじゃの木」の方が注目されがちですが、神崎神社は「県社」という社格を持っています。

厳密には、現代に社格は存在しないのですが、戦前までは格付けがされていました。

当時全国にはおよそ11万の神社があったのですが、そのうち「県社」以上は1,366と1.2%ほどです。

ちなみに現在は廃社や統合が進み、8万社前後まで減っているようですが、貴重さは変わりません。

以前から千葉は神社が多いなと思っていたのですが、調べてみると全国で6番目のようです。

多い順に、新潟県、兵庫県、福岡県、愛知県、岐阜県です。

私は兵庫県の出身なので、神社の多い県に住みがちなのですね。

こちらは国指定天然記念物です。

国指定天然記念物は全国に1,000件弱ありますが、千葉県内には14件しかありません。

そのうちの一つがこの「なんじゃもんじゃの木」です。

1674年の4月に、水戸光圀公(水戸黄門で知られている)が参詣。

その際、「この木は何というもんじゃろうか」と口にしたことから「なんじゃもんじゃ」と呼ばれることになったそうです。

寺田本家

最盛期には7軒あった酒蔵が、現在は2軒のみ。

そのうちの1件がこちらの寺田本家。

創業350年で、現在の当主は24代目だそう。

先代の時代に、機械から手作業に戻すという、一見時代に逆行する決断を下します。

蔵に自然に住み着いた菌が発酵することで作られる「自然酒」を作っていることが特徴のようです。

年によってどの菌が優勢になるかわからず、それはすなわち同じ銘柄でも味が異なるものになることを示しています。

当初はお叱りもあったようですが、今では差別化になっているようです。

詳細は以下の記事が丁寧な取材に基づいて書かれていたので、おすすめです。

また、先代が書籍も出されているようです。

残念ながら、営業は平日のみ。

この日は外から眺めただけでしたが、建造物も趣があります。

どうやら明治初期に作られたもののようで、国登録有形文化財になっているようです。

ぜひ中も見学したいところですが、不定期での開催のようです。

以下のページにて募集しています。

【カフェ】chigusa

さて、今回の散策で最もおすすめしたいスポットがこちら。

空間もおしゃれだし、何よりおいしすぎた。

思わずお土産に追加で買って帰ったほどです。

まだ食べログスコア3.3台ですが、今後ますます伸びると思われます。

お昼時ということもあるのでしょうが、車が5,6台止まっており、地元の方から愛されてるのがわかります。

吹き抜けの左側に入り口があり、右側は離れのようになっています。

子供用の椅子や子供の背丈のドアも見えたので、お子さん連れ向けのスペースかもしれません。

おそらく待っている人用と思われるベンチ等もあります。

待ち時間が発生することもあるのでしょう。

屋内は北欧調のインテリアで、シンプルながらおしゃれ。

光が多く入る間取りで、明るい雰囲気。

入り口側のテーブル席に座りました。

お客さんがいたので写真は撮れず残念でしたが、奥に靴を脱いで上がるスペースがありました。

そちらにも子供用の椅子があり、小さいお子さん連れの家族が食事していました。

レジで注文し、先に払うスタイル。

電子マネー等も利用できます。

私は焦がしバターフィナンシェを食べました。

市販のフィナンシェは柔らかいものが多いかと思いますが、こちらのものはサクサクした食感です。

中のしっとりとした生地に、濃厚なバターの味がよくなじんでおり、口の中に広がります。

おいしすぎる…。

思わず妻にも食べてもらいたくて、お土産に買って帰りました。

今これを書きながら、また食べたくなってきました。

鍋屋源五右衛門・こうざき東蔵店

2軒現存する酒蔵のもう一軒が「鍋店」。

その直営店が、こちら「鍋屋源五右衛門・こうざき東蔵店」です。

鍋店も創業1689年なので、350年近い歴史があります。

こちらも残念ながら、蔵見学は平日のみ。

一週間前までの予約が必要です。

直営店は休みなく営業しているので、お酒好きな方はぜひ立ち寄られてはいかがでしょうか。

私は残念ながらお酒をほとんど飲まない上に、この日は帰りの時間が迫っており外観だけ撮影しました。

神崎寺

最後は、護摩の火を素足で渡る「火渡り修行」で有名な神崎寺です。

毎年4/29に利根川の河川敷で行われます。

明治政府から閉山を命じられるなど不遇の時が長くあったようです。

その後、紆余曲折を経て1951年ごろ火渡り修行が行われました。

以来、一時的な閉山もありつつも、現在の僧正のもとでチャレンジングな取り組みをされています。

以下は一例ですが、隣の古民家を宿坊にリニューアル中のようです。

その他

西の城貝塚

国内でも最古に属する貝塚のようです。

そもそも貝塚とは、「縄文時代の人々が食べた貝殻や動物の骨などを捨てた遺跡」です。

貝塚の中でも、縄文時代初期のものとして貴重だとのことでした。

ちなみに貝塚は全国に約2,300箇所ありますが、そのうちの500箇所が千葉県内にあります。

実際我が家の徒歩圏内にもあります。

ただ、こちらの建物内に入れるのは平日のみ。

アクセスも悪いので、あえてコースの中に入れなくても良いと判断しました。

こうざき天の川公園

特に何もない公園です。

公園というよりは、遊歩道。

駅から徒歩で道の駅に向かう方は通っても良いかもしれません。

が、かなり距離があるので、モデルコース通りバスでの移動をお勧めします。

私達は西の城貝塚に行ったことにより、バスに乗れなかったので、徒歩でこちらにも立ち寄りました。

はっこう茶房

道の駅内、レストラン オリゼの横にあります。

デザートを食べに立ち寄りました。

発酵ジェラートなど、面白い商品が多数用意されています。

娘が食べられる気がしなかったので、別のものを頼みましたが、それは甘いだけで美味しくなかったです。

時間的にも昼食後すぐなので、無理してまで食べるほどではないかなと思い、モデルコースからは除外。

chigusaでお茶して欲しいです。

「カフェchigusa」から「こうざき天の川公園」に続く畦道

きれいに整備された田んぼ道を通れます。

遮るものがなくて空がよく見え、また気候も良いため、歩くだけでとてもリフレッシュできました。

娘も上機嫌で「空!白い雲!」と喜んでいました。

まとめ

記念すべき「千葉県全54市町村 電車旅」vol.1をお届けしました。

人口最少の神崎町ですが、「発酵」を軸に町おこしが行われている様子を肌で感じられました。

「発酵」に関わりがなくても、どのスポットにもストーリーがありました。

ストーリーを知ることで、体験価値が何倍にも高まります。

これは、神崎町だけでなく、いずれの市町村もそうでしょう。

今後もそういったストーリーに触れつつ、お届けできればと思います。

今回の執筆にあたり、寺社仏閣の知識のなさに愕然としました。

一方で、今回だけでも詳しくなったのがわかります。

この知識を持って次の町に行くことで、より楽しくなるのは間違いありません。

54市町村を巡ったあとの自分の成長が楽しみです。

また、娘が始終楽しそうにお話ししながら、走り回っていました。

電車だけでなく、訪問地での滞在も楽しんでくれました。

一緒に来られて良かったです。

この記事が、少しでも皆さんの散策のお役に立てば大変嬉しいです。

また、その楽しさを共有できればと思いました。

以下、Xでは、訪問時のリアルな声を投稿しています。

よろしければフォローください。

次回は人口53位の「睦沢町」です。

近日vol.2もお届けします。

それでは。

コメント