本日は、「エイリアントレーニング」についてお届けします。

習慣的に走るのみならず、タイムを伸ばすことを目指し始めた方におすすめのトレーニング法です。

トレーニング方法が乱立しており、どれを取り入れればいいか迷ってしまうほどですよね。

そんな方にとって、エイリアントレーニングはシンプルでかつ、確実に成果をもたらしてくれるトレーニング法です。

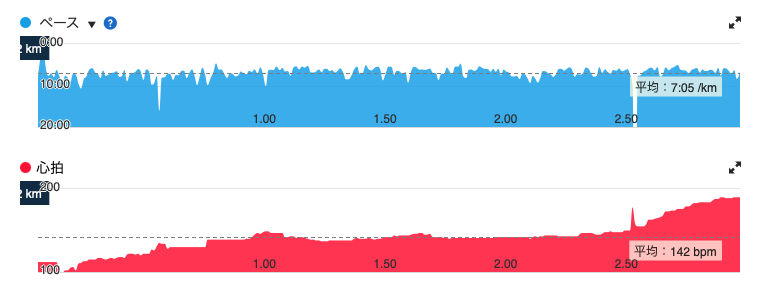

さて、本記事を書いている私は、ダイエット目的で2023年10月よりランニングを開始。

当初はキロ7分で3kmも走れませんでした。

それでいて、心拍は190くらいまで上がっています。

次第に走ることが楽しくなり、現在はマラソンでサブ3を目指し、月間300~350km程度走っています。

実力としては、ハーフで1:22:02。

先日の「ちばアクアラインマラソン2024」で記録しました。

4672人中52位なので、上位1.1%程度(もちろん大会のレベルで前後します)です。

5kmも練習で17:55と、ハーフと同じくらいのレベルの記録を持っています。

ダイエット目的の時は、ただただ毎回5kmをタイムトライアルするか、たまに10kmjogしてみるだけでした。

タイムを伸ばしたくなったタイミングで、このエイリアントレーニングを取り入れました。

以来、5kmからハーフまで、エイリアントレーニングのみでタイムを伸ばせました。

参考の上、取り入れていただけると幸いです。

エイリアントレーニング概要

エイリアントレーニングとは、「ダニエルズのランニングフォーミュラ」という書籍で紹介されているトレーニング方法で、以下のような特徴があります。

- 基礎はできており、レースで記録を求めるランナー向け

- 15~30kmのレースに最も適したトレーニング法だが、マラソンまでカバーできる

- 走るために必要な複数の能力を、まんべんなく高められる

- 通年同じトレーニングパッケージを繰り返すだけでよい

これらの特徴から、ロードレースの5km~フルマラソンまで対応できるようになります。

また、複雑な期分け(年間をいくつかの期間に分割し、それぞれ取り組むトレーニングを変更する)の必要がなく、迷いなくトレーニングに取り組めます。

副次的な効果ではありますが、同じメニューを繰り返すという特徴から、自身の伸びがわかりやすいという効果もあります。

特定の距離に特化したトレーニングを行いたい場合も、エイリアントレーニングのカスタマイズで対応できます。

私は次戦がフルマラソンなので、スピード系のトレーニングを削り距離の長いトレーニングの割合を増やしています。

ダニエルズのランニングフォーミュラ

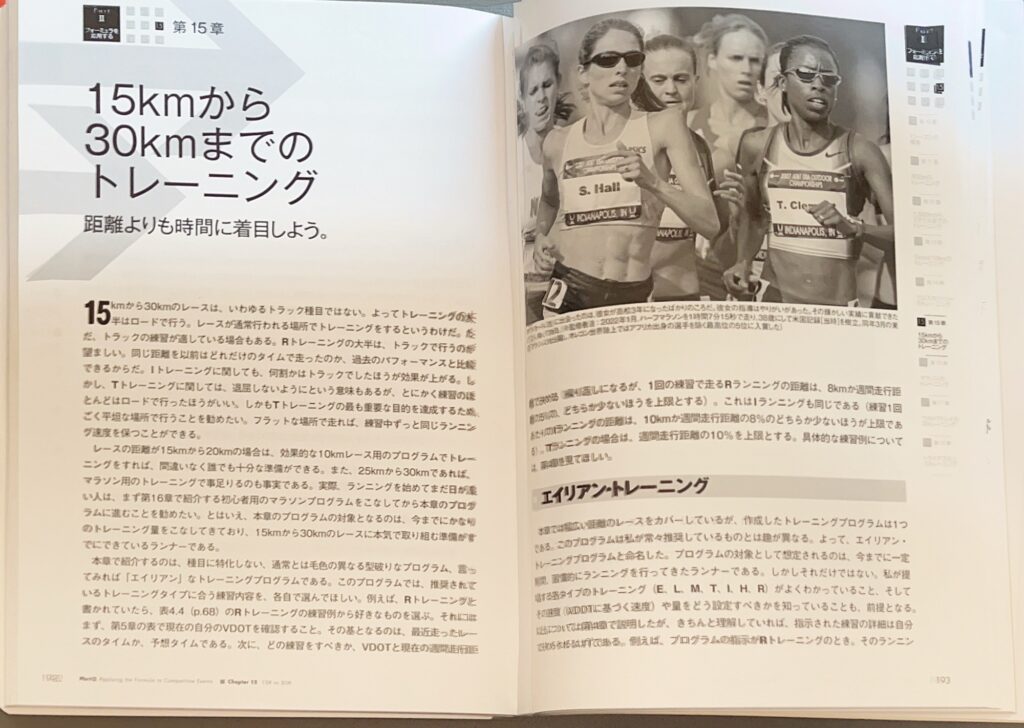

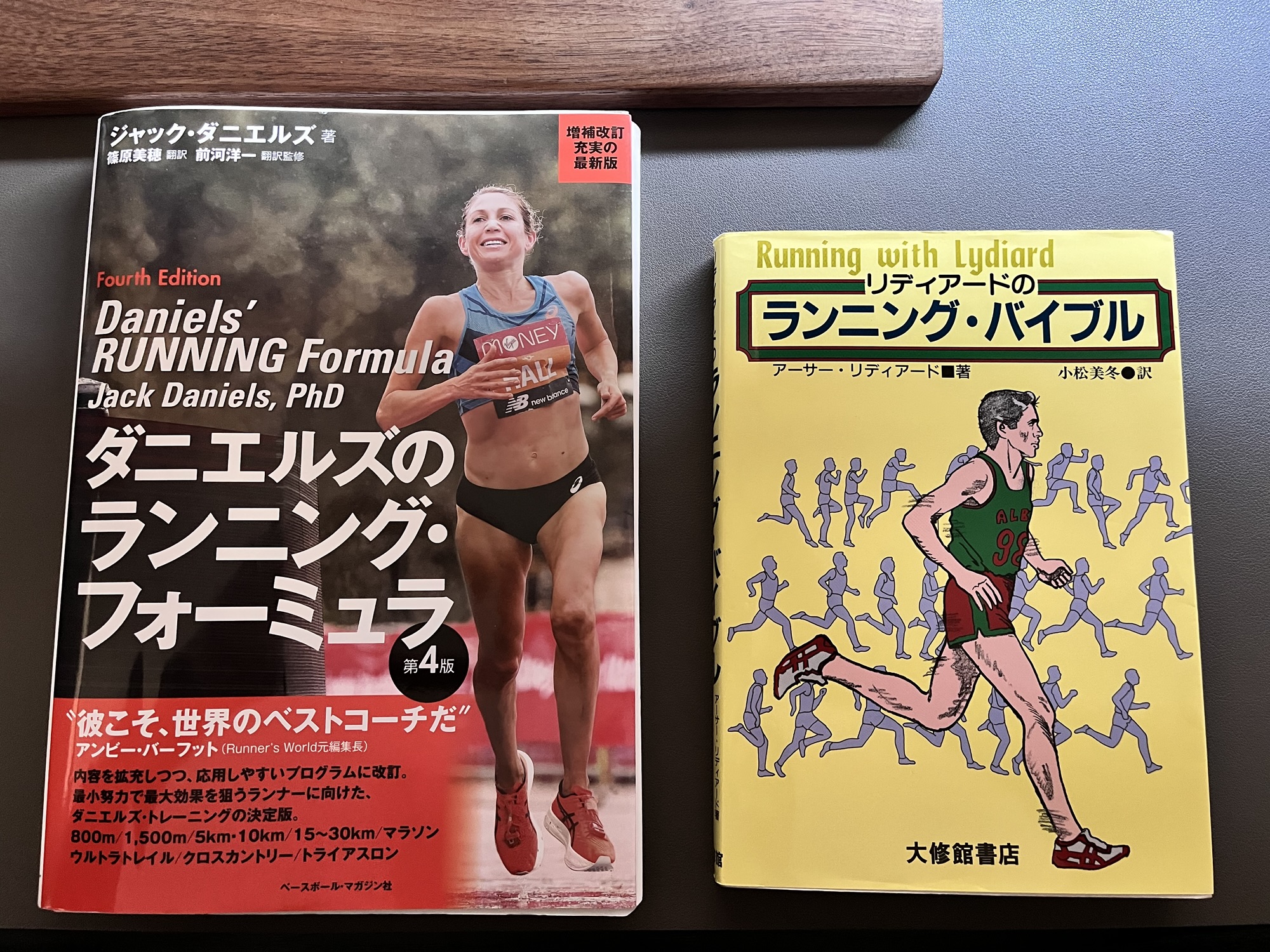

ランニングのトレーニングについて、有名なのは以下の2つでしょう。

- ダニエルズのランニング・フォーミュラ

- リディアードのランニング・バイブル

後者のリディアードは、箱根駅伝の強豪校青山学院が取り入れていることで有名です。

しかし、かなり古いことと、基礎段階で週に160km走る前提で書かれていることから、市民ランナーにはハードルが高いです。

そのため、私はダニエルズのランニング・フォーミュラを参考にしています。

しかし、いずれも世界中で取り組まれているトレーニングのベースとなっています。

一読しておくと、さまざまなトレーニング理論の理解が深まります。

さて、そのダニエルズのランニング・フォーミュラについてです。

コンセプトは「最高の結果を最小負荷で手に入れる、効率的なトレーニング」です。

学生時代、限られた時間の中で成果を出すために、最大限工夫せざるをえなかった自分には、ブッ刺さるコンセプトです。

多くの市民ランナーの皆さんも、仕事の合間を縫い、家族の理解を得ながら何とか捻出した時間を充てているのではないでしょうか?

そんな状況にぴったりでしょう。

ダニエルズのランニング・フォーミュラは、運動生理学者でかつ、世界のベストコーチジャック・ダニエルズ氏の提唱するトレーニング法です。

無数のランナーを調査、テストして開発したVDOTにより、実力に最適なトレーニング強度を、誰でも簡単に算出できることが特徴です。

この特徴も、コーチをつけず、単独で練習に励むことの多い市民ランナーには最適です。

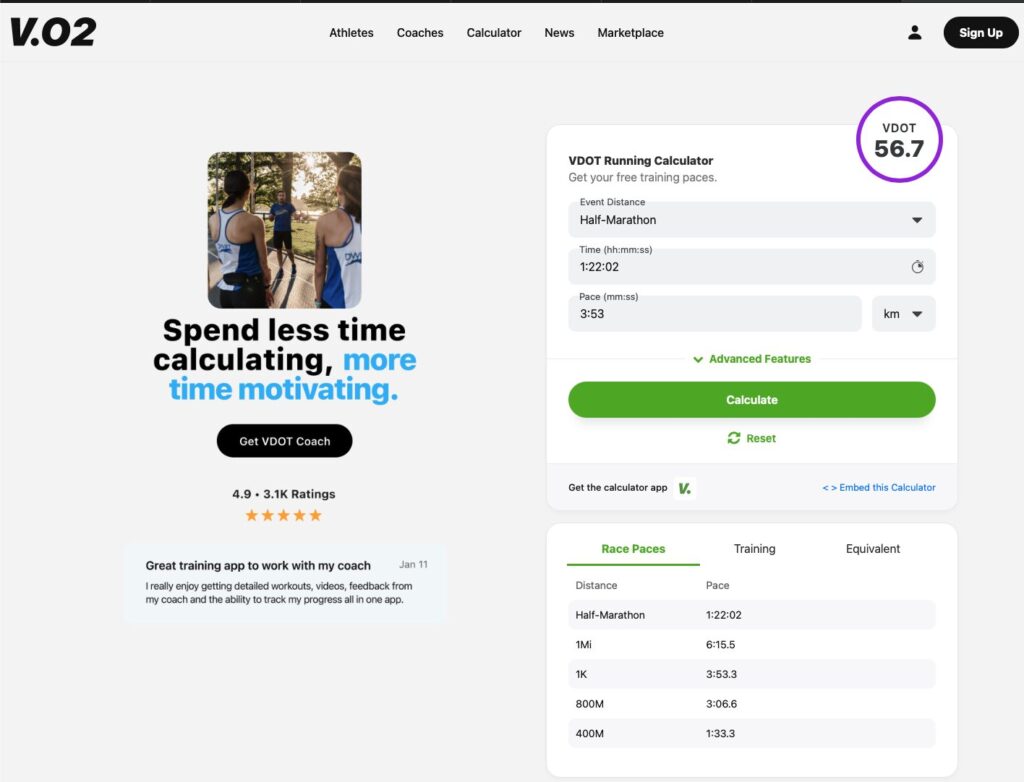

VDOT

ダニエルズのランニング・フォーミュラ最大の特徴、VDOTについてご紹介します。

ある距離のベストタイムから、以下の2つを算出することができる指標です。

- 他の距離での推定ベストタイム

- 各トレーニングにおける、設定強度(≒設定タイム)

それぞれ、サイトやアプリで簡単に出すことができます。

なお、書籍には一覧表が掲載されています。

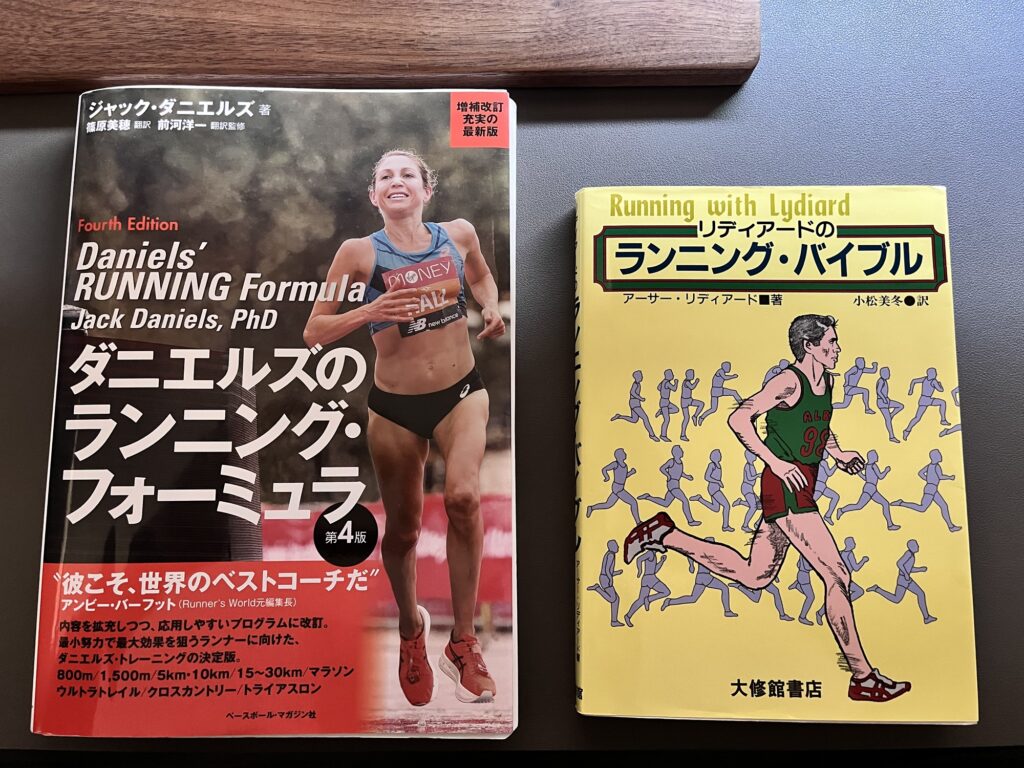

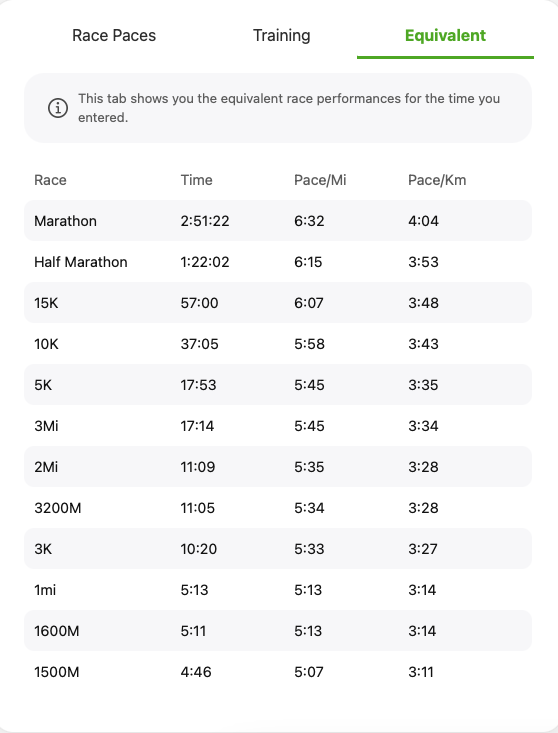

他の距離での推定ベストタイム

上の画像は、ハーフのベストタイムで算出した、他の距離の推定ベストタイムです。

私のハーフのベストタイムは1:22:02。

このタイムで算出すると、フルマラソンは2:51:22、5kmは17:53で走れるはずということです。

実際、現時点での5kmのベストタイムは17:55なので、ほぼ一致しています。

フルマラソンは3:41:29なので、大きくかけ離れていますが、次戦ではこのタイムをターゲットにして戦うことになります。

ただ、実際には自身が「スピード型」なのか「スタミナ型」なのかで、かなり変わってきます。

スピード型であれば、算出に使った距離よりも短いレースはもっと速いタイム、長いレースはもう少し遅いタイムになる傾向があります。

スタミナ型は逆ですね。

私は、元中距離選手なので、長い距離は苦手です。

すなわち、「スピード型」です。

つまり、ハーフで算出した場合、それより短い距離である5kmや10kmはもっといいタイムが出せる可能性が高いです。

一方、ハーフよりも長いフルマラソンは、2:51を出せない可能性が高いです。

実際、5kmのベストタイムは、9月のまだ暑い時期の練習にて、9割くらいの力で出したタイムです。

すなわち、今レースに出れば確実にもっと速いタイムで走れるでしょう。

このように、自身のタイプで少し前後するかと思います。

それでも、未知の距離のレースにおいては、ターゲットタイムがわかるのは心強いでしょう。

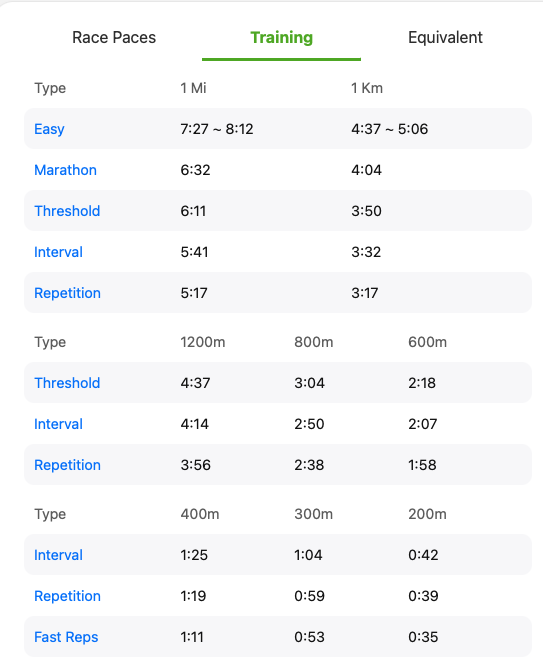

各トレーニングにおける、設定強度(≒設定タイム)

次の画像は、私のハーフベストタイムで算出した、各トレーニングにおける設定タイムの一覧です。

「Type」の欄が、各トレーニング名です。

各トレーニングに関しては後述するので触れませんが、Easyというトレーニングでは「4:37~5:06/km」のタイムでこなせば良いということがわかります。

自身の走力向上に合わせて、随時簡単に変更していくことができます。

誰かに教えてもらったり、勘で設定しないで済むのは大変便利です。

エイリアントレーニング詳細

具体的には、以下のトレーニングを繰り返すというものです。

奇数週と偶数週で若干異なります。

しかし、週3日の高強度練習(★)と、その間に低強度のEペースがあるという点は同じです。

各トレーニングについては、順に解説します。

| 日 | 練習メニュー |

| 1日目★ | Lランニング |

| 2日目 | Eデー+WS×8 |

| 3日目★ | Tトレーニング |

| 4日目 | Eデー+WS×8 |

| 5日目 | Eデー |

| 6日目★ | Rトレーニング |

| 7日目 | Eデー |

| 日 | 練習メニュー |

| 1日目★ | Mランニング |

| 2日目 | Eデー+WS×8 |

| 3日目★ | Tトレーニング |

| 4日目 | Eデー+WS×8 |

| 5日目 | Eデー |

| 6日目★ | Iトレーニング |

| 7日目 | Eデー |

Eランニング

| 練習一回あたりの継続時間 (断続的なランニングの場合は疾走継続時間) | 30~150分 |

| 目的と効果 | 心筋の強化と血管新生の促進 |

| 疾走と休息 | |

| 週間走行距離に対する練習量の割合 | 25~30%(※複数回の合計) |

最も割合が大きくなる、ベースとなるトレーニングです。

jogと表現することが多いと思います。

エイリアントレーニングなど本格的なトレーニングに入る前には、このEランニングで十分に基礎作りをしましょう。

これがケガ防止につながります。

私はこれを怠っていきなり高強度に切り替え、2~3ヶ月間シンスプリントに悩まされました。

なお、Easyペースという設定はありますが、とにかく楽なペースでこなす意識が良いです。

高強度練習を質高く行うために、その間のEランニングでは疲労を溜めないことが最も大事です。

例えば、私の場合Eペースは、4:37~5:06/kmとあります。

実際にEランニングを行う際は、涼しい時期でも5:00/km前後、夏なら5:30/kmくらいです。

もっと走力のある方でも、6:00/kmあたりを推奨されている方も大勢います。

疲労を溜めないという意味では、完全休養の方がよさそうですよね?

もちろんその通りで、Eデーは完全休養にしても構いません。

私も日曜日は休みにしています。

とは言え、このペースでも心筋の強化、血管の新生、脚力向上などの複数の効果が得られます。

完全休養は入れても1回が、残りでの走行距離に無理を生じさせない頻度かなと思います。

Lランニング

| 練習一回あたりの継続時間 (断続的なランニングの場合は疾走継続時間) | ~150分 |

| 目的と効果 | メンタル面 |

| 疾走と休息 | |

| 週間走行距離に対する練習量の割合 | 25%か150分の少ない方 |

Lランニングの定義は書籍でも記載されていません。

ただ、Eランニングのうち、長い距離を走るものという理解で問題ないです。

言い換えると、Eペースでのランニングのうち、一回は距離を長めに設定するということです。

基本的に、得られる身体的な効果は、Eランニングと同様です。

フルマラソンは、練習でレースの距離(42km)以上を行うことはあまり一般的ではありません。

その代わり、「同じくらいの時間身体を動かすことに慣れる」というのがLランニングの目的です。

Mランニング

| 練習一回あたりの継続時間 (断続的なランニングの場合は疾走継続時間) | 40~110分 |

| 目的と効果 | ペースに慣れる |

| 疾走と休息 | |

| 週間走行距離に対する練習量の割合 | 15~20% |

Marathonペース=マラソンのレースペースで行うトレーニングです。

書籍では「設定ペースで走る自信を高めるメンタルでの効果が目的」とあります。

しかしやってみると、おそらく思った以上にキツく感じるはずです。

Mペースは疲労を抜いて挑むレース本番でこそ適切なペースであり、疲労が溜まっている状態だとかなり苦しいはずです。

そのため、身体的にも疲労感があると思います。

私はこのメニューを最も苦手としており、始める前に気合いが必要です。

その分設定通りこなせた時には、確かに大きな自信になります。

Tトレーニング

| 練習一回あたりの継続時間 (断続的なランニングの場合は疾走継続時間) | ~20分 |

| 目的と効果 | 持久力強化 |

| 疾走と休息 | 5:1(※分割して行う場合) |

| 週間走行距離に対する練習量の割合 | 10% |

Threshould(閾値)ペースで行うトレーニングです。

閾値トレーニングとも言われます。

何の閾値かと言うと、乳酸のです。

乳酸の血中濃度が急に上昇するポイントがあるのですが、そのペースで行うトレーニングをTトレーニングと呼んでいます。

書籍中では、「疲労が抜けた状態で1時間、練習で20~30分維持できるくらいのペース」という表現です。

この閾値での速度を向上させることが、目的です。

人によっては、これが最もキツい練習かもしれません。

明確に息が上がり、脚が動かなくなる感覚があるでしょう。

私のようにスピード型の方は、案外楽にこなせるかもしれません。

なお、週間走行距離が多くなってくると、10%の距離が長くなります。

そうすると、一回あたりの疾走時間が、20分に収まらなくなってくると思います。

その場合は、分割して行いましょう。

分割間の休息は、「疾走と休息」の欄に記載した5:1です。

例を挙げます。

私は週におよそ90km走るので、10%は9km。

Tペースは3:50/kmですが、当然ながら20分には収まりません。

そこで、5km+3kmに分けて行っています。

間は4分間のjogです。

以下は参考程度に読んでください。

同じような単語に、「LT走」とか「LTトレーニング」と言われているものがあります。

「Tトレーニング」と全く同じ意味で使われていることもあれば、異なる場合もあります。

その理由を記載しておきます。

実は、本来Tペースというのは、ある程度幅があるのです。

Tペースは「乳酸の血中濃度が急に上昇するポイント」と記載しましたが、本当はそのポイントは2つあります。

1つ目をLT1、2つ目をLT2とかOBLAとか呼んだりします。

本来のTペースはこのLT1~LT2のゾーンを指します。

しかし、ダニエルズのTトレーニングは、LT2(OBLA)でのペースを想定しています。

つまり、「Tトレーニング」はLT2でのトレーニングを指すのに対し、「LT走」はLT1~LT2の範囲でのトレーニングという意味である可能性があります。

Xなどでトレーニング理論を見かけた際、もし違和感があれば、上記の違いを思い出してみてください。

理解が捗ると思います。

Iトレーニング

| 練習一回あたりの継続時間 (断続的なランニングの場合は疾走継続時間) | ~5分 |

| 目的と効果 | 有酸素性能力向上 |

| 疾走と休息 | 1:1 |

| 週間走行距離に対する練習量の割合 | 10kmか8%の少ない方 |

Intervalペースで行うトレーニングです。

有酸素性能力の最大値(VO2max)付近強度で行うトレーニングとなります。

VO2maxとは、毎分最大酸素摂取量のことです。

運動強度が上がると、摂取酸素量は当然増えます。

その限界はVO2maxであり、それを超えると無酸素性運動となります。

VO2maxの向上と走力の向上は、比例関係です。

そのVO2max時に出せる速度を向上させることが、目的です。

ここまでで何となく伝わったかもしれませんが、かなり設定タイムがシビアです。

速すぎると無酸素性運動となってしまいますし、逆に遅いとTペースとなり、向上させられる能力が変わってしまいます。

しかも、その日の疲労具合や天候によっても変化するので厄介です。

また、各インターバルのスタートからしばらくはVO2maxの強度には達しません。

インターバル間の休息を長く取りすぎると、なかなか目的の強度に達しなくなるので、ここにも注意が必要です。

あまり気にしすぎても仕方ないですが、私はGARMINの心拍アラームを参考にしています。

ワークアウトのアラートという機能を利用すれば、設定心拍を外した場合にアラートで知らせてくれます。

何も使わずに行うよりは、効果が得られると思います。

GARMINのウォッチについては、以下で触れています。

なお、距離にはいくつかバリエーションがありますが、3~5分の疾走時間が担保されるなら、やりやすい距離でよいと思います。

ロードなら1km、トラック(1周400m)なら800mや1,200mが行いやすいのではないでしょうか?

Rトレーニング

| 練習一回あたりの継続時間 (断続的なランニングの場合は疾走継続時間) | ~2分 |

| 目的と効果 | 無酸素性能力の向上 |

| 疾走と休息 | 1:2~3 |

| 週間走行距離に対する練習量の割合 | 8kmか5%の少ない方 |

Repetitionペースで行うトレーニングです。

レペとも言われます。

目的は無酸素性能力の向上と、スピードの出る身体の動かし方の習得です。

そのため、フォームが崩れるほどまでは追い込んではいけません。

また、本数を重ねるごとにキツくならないよう、十分な休息を挟んで行うのが良いです。

具体例

ここまでエイリアントレーニングの全体像と、その中身である各トレーニングをご紹介しました。

ここで、例として私のメニューを記載します。

私は、さらにシンプル化して、毎週同じメニューで済むようにカスタマイズしています。

| 日 | ダニエルズの推奨メニュー | 私のメニュー |

| 1日目★ | 奇数週:Lランニング 偶数週:Mランニング | 1kmjog+15kmBU走+1kmjog 1~5km:〜4:10/km 6~10km:〜4:05/km 11~13km:〜4:00/km 14~15km:〜3:55/km |

| 2日目 | Eデー+WS×8 | E15kmjog |

| 3日目★ | Tトレーニング | 3kmjog+【T5km+T3km(4分レスト)】+3kmjog |

| 4日目 | Eデー+WS×8 | E10kmjog |

| 5日目 | Eデー | L25kmjog |

| 6日目★ | 奇数週:Rトレーニング 偶数週:Iトレーニング | 2.5kmjog+R200m@坂 (40s,2分レスト)×10+2.5kmjog |

| 7日目 | Eデー | 休み |

これで、週間走行距離がおよそ90kmとなります。

ポイント練習の回数と、行う順はそのままです。

一部アレンジしているので、解説します。

BU走

2024/11/25(月)

— 4n5_ランニング@1/26勝田全国マラソン (@4n5_Running) November 25, 2024

・メニュー

1kmjog+15kmビルドアップ走+1kmjog

1~5km:〜4:10/km

6~10km:〜4:05/km

11~13km:〜4:00/km

14~15km:〜3:55/km

・結果

1:00:10(4:01/km)

・シューズ

MAGIC SPEED3

・備考… pic.twitter.com/pyXZ6yodOj

偶数週に推奨されている、Mランニングのカスタム版です。

BU走というのは、ビルドアップ走のことで、徐々にペースアップしていくトレーニングです。

私は早朝にウォーミングアップなしで走るため、最初からMペースだと体が動かずキツいのです。

そのため、少しゆっくり目で開始し、最終的にはMペースよりも速いペースで終わるように設定しています。

平均すると、ちょうどMペースくらいとなるようにしています。

フルマラソンでは、ネガティブスプリット(後半の方が速い)の方が記録が出やすいと言われています。

それを意識しているというのもあります。

なお、Mランニングの週間走行距離に対する割合は、15~20%が推奨されています。

私は90kmに対し15kmなので、16.6%。

苦手なメニューなので、下限付近の距離で無理しないようにしています。

目的が「レースペースに慣れる」なので、レース時に近い装備としています。

そのため、カーボンシューズであるMAGIC SPEED3を利用することが多いです。

脚のダメージが残っていると感じる時は、よりクッション性の高いレースシューズのMAGIC SPEED4を投入することもあります。

レース時のシューズについては、以下の記事に選び方を記載しています。

Eランニング

2024/11/16(土)

— 4n5_ランニング@1/26勝田全国マラソン (@4n5_Running) November 16, 2024

・メニュー

15kmjog(4:26〜5:14)

・結果

1:12:50(4:51/km)

・シューズ

NOVA BLAST4

・備考

走り始めは大腿が重く、ちょっと疲労が溜まっている感覚。

ただ、明日はランオフ予定なのでそのまま15kmjog実施。… pic.twitter.com/bH7LEf8r9h

2,4日目の火曜日と、木曜日に入れています。

火曜日はまだ元気なので、少し長めにして距離を稼いでいます。

逆に木曜日は2回のポイント練習で疲労が溜まっているので、週後半に向けて疲労を抜くことを最優先としています。

ペースを強制的におさえるため、スピードが出しにくいGEL-NIMBUS25を履いて行います。

クッション性が猛烈に高く、脚へのダメージを抑えてくれるので一石二鳥です。

※後継の26が出ているので、以下はそちらを紹介しています。

なお、週間走行距離を延ばす際は、まずこのEランニングの距離からです。

その上で、週間走行距離に対する割合が低くなっている、ポイント練習の距離を延ばすという順です。

延ばす際は、せいぜい10%未満とし、そこから1ヶ月程度は維持します。

1ヶ月経ったら、また10%延ばすといった具合に、徐々に延ばすのがコツです。

これは、厳守しましょう。

怠ると、途端に故障につながります。

私は当初これを怠り、やる気に任せて週2から週6にした上で、一気に倍の距離としました。

ものの10日くらいで、シンスプリントになり、以降2〜3ヶ月間痛い思いをしました。

話は変わりますが、Eランニングは楽な分、ちょっと退屈しがちです。

最初の頃は音楽を聴いていたのですが、それでも暇になってきます。

そこで、今はオーディブルを使っています。

正直月額1,500円は高いなーと思っていました。

ただ、オーディブルを使わなければ退屈していた負の時間が、本数冊分読める正の時間になるのは大きな変化です。

無料お試し(30日間)もできたので使ってみたところ、とてもよい。

普段読むのはビジネス書に偏っていたのですが、走りながらだと小説がちょうど良いです。

ランニング系だと、池井戸潤の「俺たちの箱根駅伝」みたいな新しい作品も読めます。

詳細は以下の記事にまとめたので、ぜひご覧ください。

Tトレーニング

2024/11/20(水)

— 4n5_ランニング@1/26勝田全国マラソン (@4n5_Running) November 20, 2024

・メニュー

3kmjog+【LT5km+LT3km(3:43~3:53,4分レスト)】+3kmjog

・結果

5km:18:50(3:46/km)

3km:11:24(3:49/km)

・シューズ

TARTHER RP3

・備考

昨日のjogをNOVABLAST4にしたおかげか、足首の痛みはほぼなし。

臀部や大腿に疲労はあるが、これはいつも通り。… pic.twitter.com/CjfpammCCd

先述した通り、5kmと3kmに分割して行なっています。

私の週間走行距離は90kmのため、その10%だと9kmとなります。

一回あたりの疾走時間は、20分以内が推奨されています。

しかし、Tペースの3:50/kmで走った場合、35分程度と大幅に超えてしまうことに。

そのため、5と3kmに分割して行なっています。

なお、シューズは薄型ノンカーボンのTARTHER RP3を利用しています。

スピードを出す練習では、カーボンシューズを利用される方も多いと思います。

しかし、私はスピード型でTペースに余裕があること、脚を鍛えたいことからノンカーボンで行なっています。

アシックスの定義では「スピード」タイプのシューズで、レースでの利用も想定しているようです。

実際グリップ力が高く、地面を蹴る力がダイレクトにスピードに繋がっている感覚があります。

また、これは好みだと思いますが、力を入れた瞬間にタイムラグなく反応があるのが心地よいです。

足裏と地面が近い薄型ノンカーボンだからこそ、得られる感覚でしょう。

最も好きなシューズです。

その分、ダメージも受けやすく、不整地を走ると石のゴツゴツで足裏が痛いほどです。

そのため、長距離では使いませんし、週2回の利用にとどめています。

Lランニング

2024/11/22(金)

— 4n5_ランニング@1/26勝田全国マラソン (@4n5_Running) November 22, 2024

・メニュー

25kmjog(4:19〜5:05)

・結果

2:05:33(4:58/km)

・シューズ

NOVABLAST4

・備考

1ヶ月以上ぶりの25km。

あわよくば30kmと思ってたけど、集中力がもたず25kmで終了。

中途半端な覚悟で、30kmできるほどの距離耐性はできてないですね…。… pic.twitter.com/D8XlfNWZKg

Eランニングの一回を、Lランニングに変更しています。

ペースはあくまでEなのですが、距離を伸ばすだけで負荷はかなり高まります。

20kmから始めて、フルマラソン前には30kmまで伸ばしたことがありました。

しかし、現状は25kmを超えると、回復が追いつかず翌日に疲労が残り過ぎます。

それで休んでしまっては意味がないため、無理せず20~25kmあたりとしています。

なお、シューズはNOBAVLAST4を使っています。

厚底ノンカーボンシューズで、クッションが脚を守ってくれつつ、跳ねるようなアシストも受けられます。

ペースはEでも、距離が長くなる分シューズに力を借りたい。

そんな時にちょうど良いシューズです。

また、すでに800km近く走っていますが、まだまだ使えそうな耐久性も嬉しいです。

Rトレーニング@坂

2024/11/23(土)

— 4n5_ランニング@1/26勝田全国マラソン (@4n5_Running) November 23, 2024

・メニュー

2.5kmjog+坂200m×10(40s,レスト2分)+2.5kmjog

・結果

36,36,36,35,36,38,37,37,38,38

・シューズ

TARTHER RP3

・備考

前日の25kmの疲労は少なく、痛みもなし。

NOVABLASTでピッチだと、疲労が少ない。

10/13ぶりの坂200mレペ。… pic.twitter.com/KtCNain9nn

インターバルとレペティションの代わりに、坂ダッシュを取り入れています。

勾配8%くらいの200mの激坂ですが、レペペースの39s付近で行なっています。

変更しているのにはいくつか理由があるのですが、大きいのは以下です。

- ケガ防止

スピード型の自分にはレペペースはかなり余裕があるものの、スピードを上げるとケガのリスクが増してしまうので避けたかった - 真下着地の習得

元中距離選手なためかストライドが広く、体よりも前に着地しがちなのを矯正したかった - 脚力強化

結果的にレペになっているため、メニューの中にインターバルがなくなっています。

しかし、もともとスピードはあるため、フルはもちろんハーフで必要なスピードは現時点で余裕で出せます。

そのため、これ以上のVO2maxの向上は一旦不要なため、スキップしています。

シューズはここでもTARTHER RP3を用いています。

まとめ

本日は私が実践している、エイリアントレーニングについてご紹介しました。

これをベースに、レースの距離に応じてカスタマイズを施しています。

例えば、フルに備えてLを強化したり、ハーフの際はTを強化したりです。

5kmや10kmなら、インターバルやレペを強化します。

ベースがあると、カスタマイズしやすいのも利点ですね。

本記事が、これから本格的にトレーニングを行う方の参考になりますと幸いです。

今週から以下のメニューを実施します。

— 4n5_ランニング@1/26勝田全国マラソン (@4n5_Running) November 18, 2024

vdotは少し幅を持たせて、56〜59。

【メニュー】

月: 1kmjog+15kmBU走+1kmjog

1~5km:〜4:10/km

6~10km:〜4:05/km

11~13km:〜4:00/km

14~15km:〜3:55/km

火:E15kmjog(4:19~5:05)

水:3kmjog+【LT5km+LT3km(3:43~3:53,4分レスト)】+3kmjog

木:E10kmjog…

ご不明な点があれば、Xなりコメントなりでご連絡ください。

それでは。

コメント