本日は、GARMINのランニング用ウォッチである、Forerunnerについてお届けします!

習慣的にランニングをされていれば、GARMINのランニング用モデルForerunnerの購入を検討される方も多いのではないでしょうか?

Forerunnerは165,265,965と主に3つのモデルがあります。

価格も大きく違うため、どのモデルにするか迷われる方もいらっしゃると思います。

私は、AppleWatchからGARMINのForerunner165に乗り換えました。

その際、165と265で散々迷った上で、165を購入しました。

3ヶ月強使ってみて、165がベストな選択だったと確信しています。

この記事では、Forerunnerだからこそできること、そしてなぜ165に決めたのかを中心にお届けします。

私はダイエット目的で2023年10月よりランニングを開始。

次第に走ることが楽しくなり、現在はマラソンでサブ3を目指し月間300~350km程度走っています。

実力としては、ハーフで1:22:02。

先日の「ちばアクアラインマラソン2024」で記録しました。

購入を検討したきっかけ

GARMINを購入する前は、AppleWatch4とRunmetrixを利用していました。

Runmetrixというのは、GPS内蔵のモーションセンサーです。

20種類以上の項目を計測し、フォームをスコアで表示してくれるものです。

これによりフォームを改善し、ランニングエコノミーを高めることができます。

この状況で、GARMINへの乗り換えを検討した理由は、大きく3つあります。

- 所持していたAppleWatchが、気温が低い時に勝手に電源が落ちるようになっていたこと

- AppleWatchのGPS精度が低く、明らかに実際の距離とズレが生じていたこと

- インターバルトレーニングの実施が難しいこと

1だけなら、AppleWatchの新しい機種を購入したと思います。

2に関しても、RunmetrixのGPSを利用していたので問題ありませんでした。

しかし、3がどうしようもありませんでした。

Runmetrixは、1kmごとのラップしか取れません。

そのため、例えば「400m×10本」のような練習メニュー時に、不都合が生じます。

当然ながら、きれいに1kmごとのスタートやゴールとならないためです。

仕方なく、インターバルトレーニング時には「Runkeeper」アプリのワークアウト機能を使っていました。

しかし、これはこれでいくつか問題が。

まず、AppleWatch単体だと上記1の問題が生じます。

つまり、GPS精度が低く、明らかに距離にズレが出てしまいます。

かと言ってiPhoneで計測すると、今度はWatch側は単なるリモコンと化し、インターバルに最適化された表示となりません。

例えば、インターバル間のリカバリー残時間が表示されず、唐突にスタートする羽目になります。

この辺りのRunkeeperの仕様は、以下の記事に書いてあります。

こういった問題から、ランニングに最適化されたウォッチの購入を検討し始めました。

Coros製品も選択肢にあったのですが、以下2点からGARMINの購入を決めました。

- X上ではGARMINのスクショをアップしている方が多く、アプリのUIに馴染めそうと感じていた

- GARMINはGPS製品専門の企業であること(GPS精度に課題感があったので、より重視しました)

Forerunner165 or 265

メーカーはGARMINに決めたものの、3種類の中からどれにするか迷いました。

購入を検討していた2024年8月時点で、すでに競技志向でした。

上記画像に従えば、965になります。

しかし、965はX上でもほぼ見かけず、フル2時間30分台の方でも265ばかり。

比較表を見ても、どう考えても使わなさそうな「地図表示」とか「リアルタイムスタミナ」の差しかない。

それでいて、265との価格差は2.5万円近くあります。

早々に965は捨てました。

比較表を見ていて、もう一つ気づいたことが。

「165も大差ないのでは…?!」

「これからランニングを始めたい エントリーランナー向け」とあるので、私の走り方とは大きくかけ離れていますが、冷静に比較します。

265との差は、主に以下3つです。

- GPS精度

- 「トレーニングがうまくいっているか」などの可視化項目の数

- 画面の大きさ

1に関しては、そもそもGPS精度が問題で買い替えるので、気になりました。

しかし、レビュー記事を読み漁った結果、マルチバンドでなくてもかなり精度が高いことがわかりました。

次に2つ目です。

165にない項目は「トレーニングレディネス」と「トレーニングステータス」です。

これらの指標によって、自身の動きを変えることはないだろうと感じました。

そのため、ここも問題にならず。

最後の3つ目です。

店舗で実物を見たのですが、十分な大きさだったので問題なし。

有機ELディスプレイなため、表示がきれいで視認性もめちゃくちゃ高く感じました。

1つ目のみ気になっていましたが、実際使ってみて全く問題ありません。

レース時のラップアラートが、周りの方とほぼ同じタイミングで鳴っているので、差は軽微だと思います。

また、以前使っていたAppleWatchと比較すると、めちゃくちゃ精度高いです(後述します)。

以上から、2万円の価値があるほどの差ではないと判断し、Forerunner165を購入するに至りました。

乗り換えたメリット

主に3点あります。

- 距離を正確に測れるようになったこと

- インターバルトレーニングに圧倒的に取り組みやすくなったこと

- 電池持ちがよく、充電回数が激減したこと

距離を正確に測れるようになった

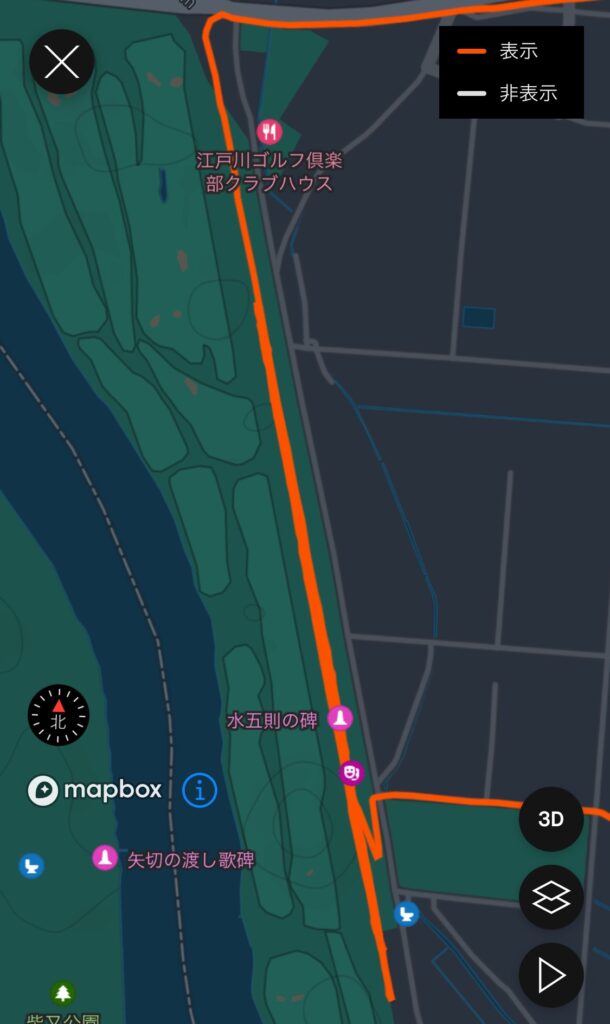

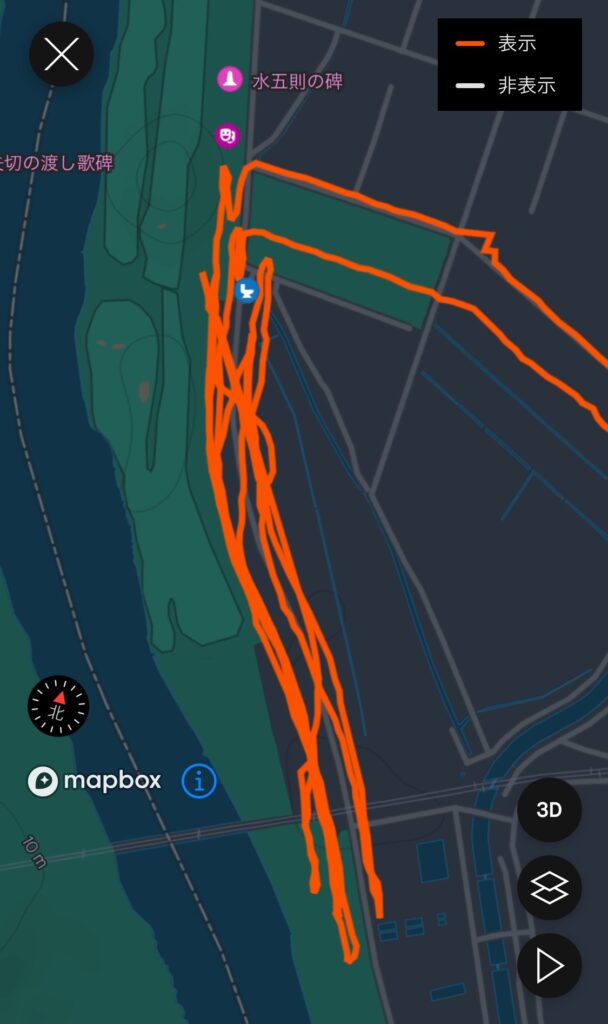

ほぼ同じ場所で行った400m×10レペティション時のマップです。

AppleWatchは1本ごとに大きくずれてしまっています。

これにより、明らかに400mより長くなったり、逆に短くなったりしました。

設定タイムでこなせているかの判断がつかず、トレーニング効果の測定ができなくなっていました。

一方のGARMINは、ほぼ完全に1本の線になっています。

ここまでの差があるとは…。

マルチバンドでない、165でも十分な精度ですね。

インターバルトレーニングに圧倒的に取り組みやすくなった

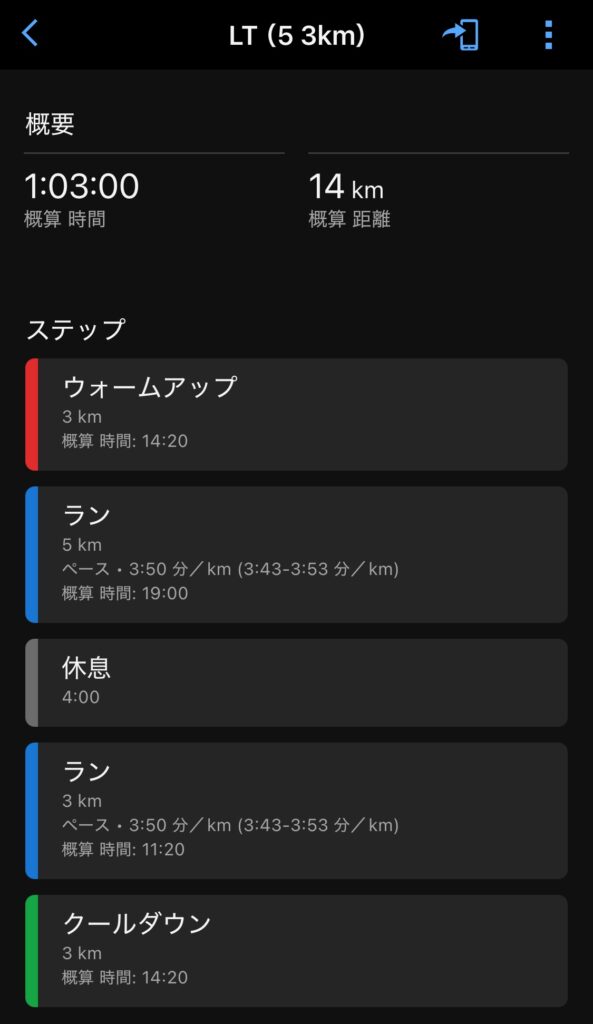

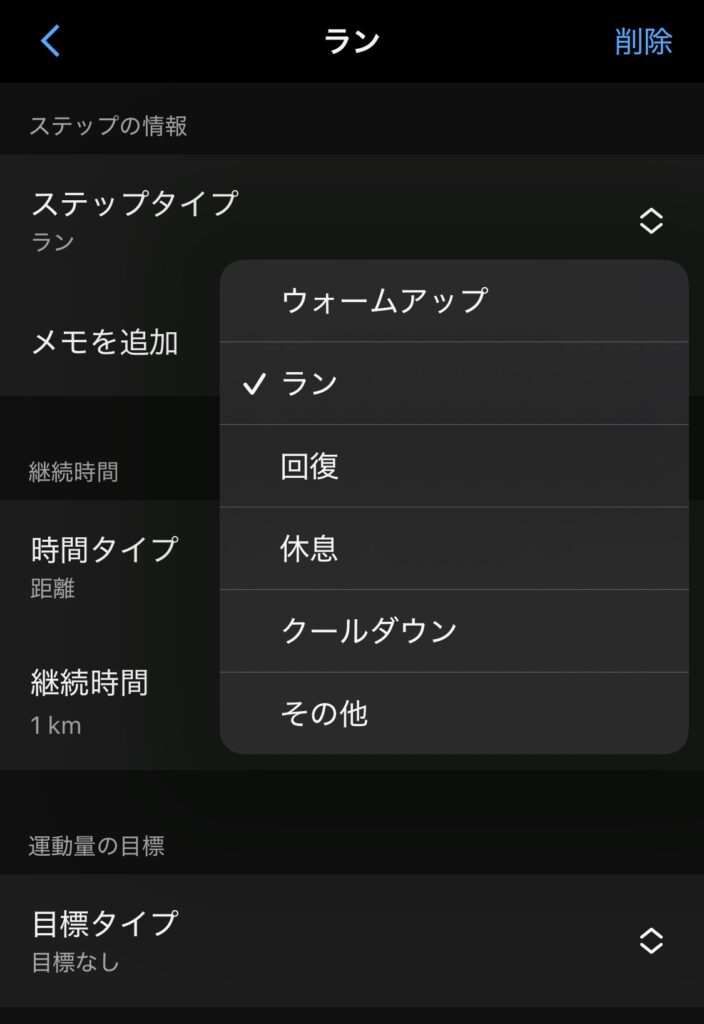

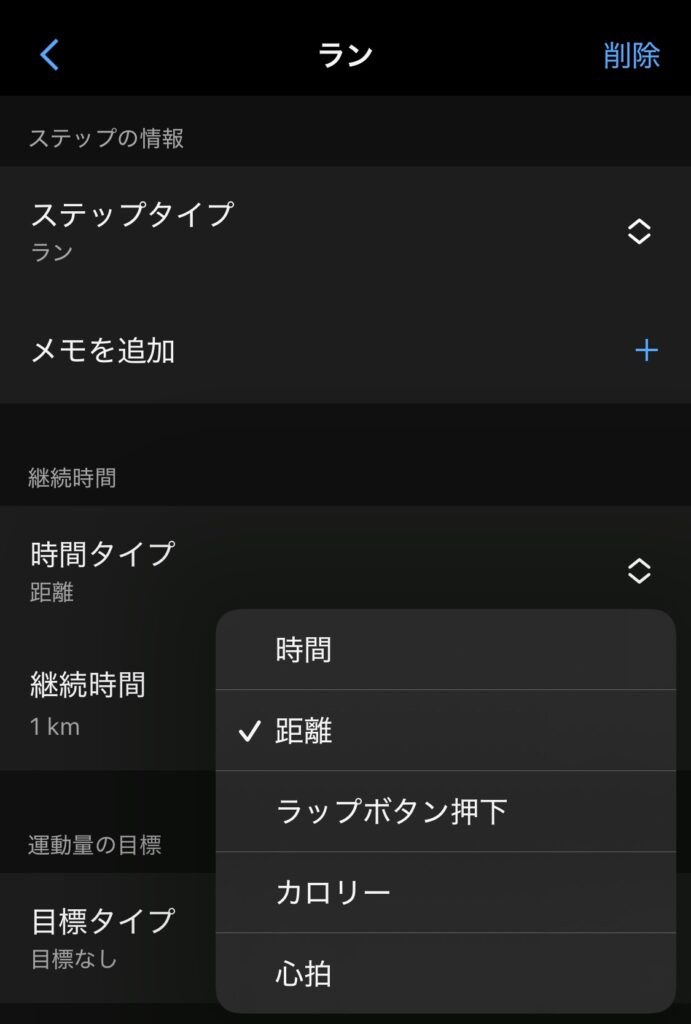

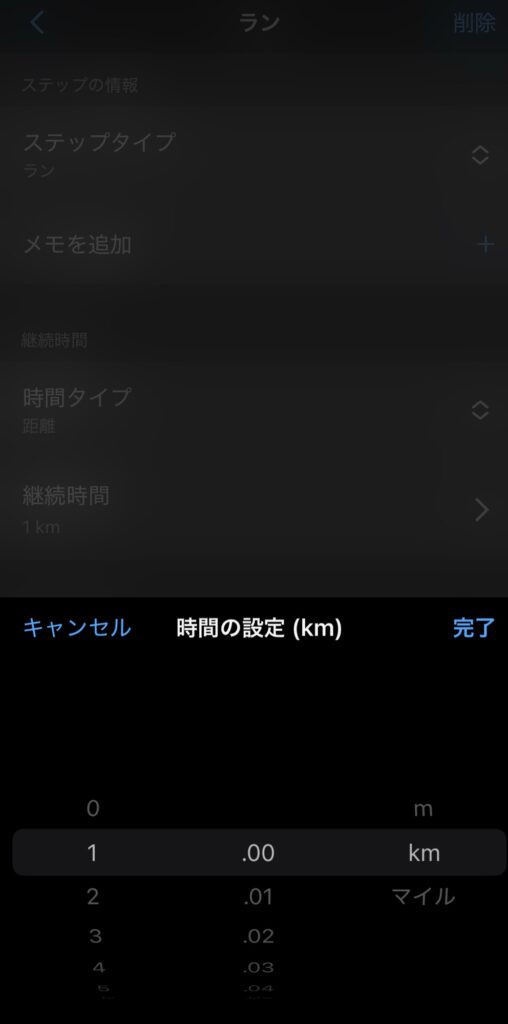

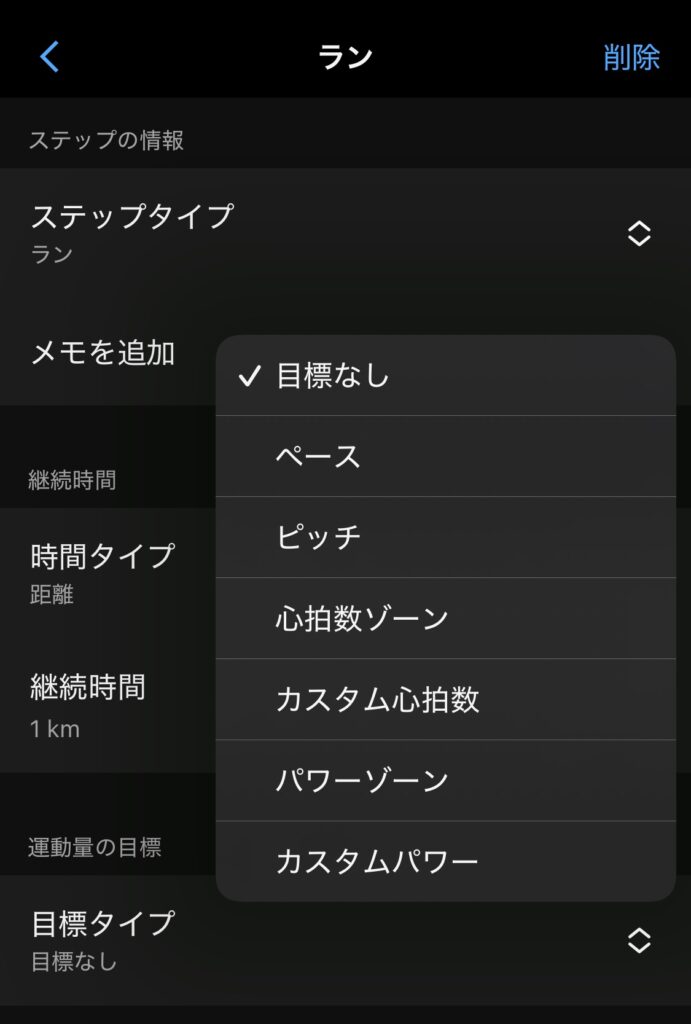

GARMINには「ワークアウト」という名の機能があります。

上記の画像のように、ステップの設定、距離、ペースなどを細かく設定できます。

具体的には、以下の項目が設定できます。

これが、jog以外のトレーニング時に非常に便利です。

また、トレーニング中のみならず、トレーニング後のデータ閲覧時にも助かっています。

トレーニング中

私自身が取り組んでいる、具体的な練習メニューで紹介します。

週に6日間、以下のメニューを順に行なっています。

そのうち、「★」をつけたもので「ワークアウト」機能を利用しています。

※それ以外のjogは決まったコースがあり、自宅発着でほぼ設定距離に達するので、ワークアウト機能は利用していません。

- ★1kmjog+15kmBU(ビルドアップ)走+1kmjog

- 15kmjog

- ★3kmjog+【LT5km+3km(4分レスト)】+3kmjog

- 10kmjog

- 25kmjog

- ★2.5kmjog+坂200m×10+2.5kmjog

例えば1のBU走ですが、GARMINの購入前はjog同様1kmごとのラップのみしか通知されない状況でした。

そのため、以下について気にしておく必要がありました。

- ビルドアップするタイミング

- ビルドアップごとの設定ペース

しかし、GARMINのワークアウト機能を用いると、いずれも不要となります。

まず、ビルドアップするタイミングについてですが、常に画面上に残距離が表示されています。

また、次のステップに進む際は、通常のラップアラートとは別にカウントダウンのアラートが鳴ります。

これで頭の中で計算する必要もないですし、間違えることなく次のステップに進めます。

次に設定タイムですが、これも同じく画面上に表示されています。

さらに、設定ペースより速かったり遅かったりすると、リアルタイムでアラートが鳴ります。

つまり、4:00/kmが設定ペースである場合、4:10/kmや3:50/kmになるとそのタイミングでアラートしてくれます。

レペティションなど速いペースで走っている際は、できるだけ時計を見るなどの無駄な動きはしたくないものです。

その点、音とバイブで教えてくれるのは助かります。

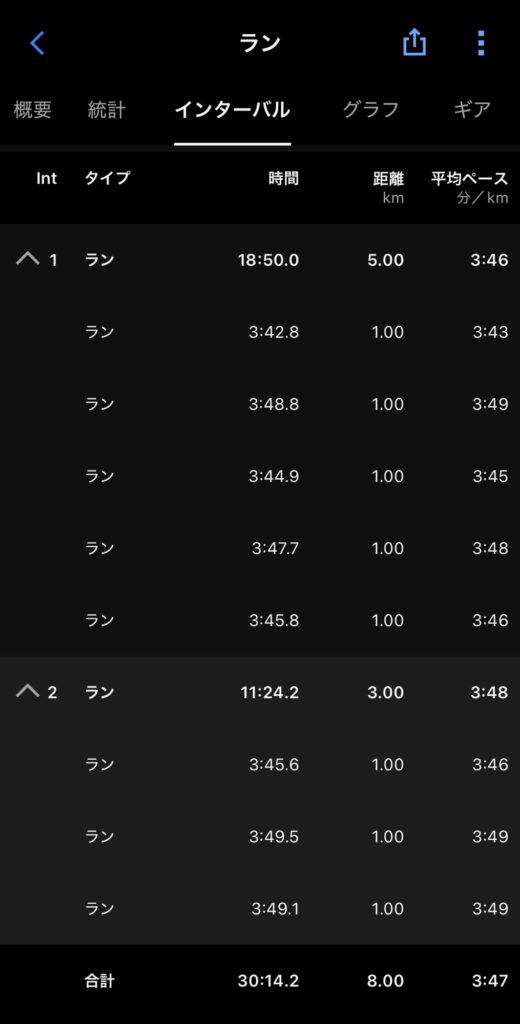

トレーニング後

上の画像は、メニュー3番のLT走の結果画面です。

ウォームアップとLT走部分、レスト、クールダウンを分けて見ることができます。

GARMIN導入前は、1kmごとのラップとなるため、レストを無理やり1km単位にするなどの工夫が必要でした。

また、LT部分の合計タイムを出すのに、ラップを足し合わせるなどの計算も必要でした。

それらが不要になり、圧倒的に楽になりました。

以上のように、インターバルメニューを縦横無尽に組めるようになりました。

また、そのトレーニング中およびその後まで楽になるという、大きな効果が得られました。

電池持ちがよく、充電回数が激減した

AppleWatch時代は、毎日充電していました。

私のものが4と古い方だったことに加え、5年以上使っていたので電池が弱っていたという状況ではあります。

ただ、新品の時から2日に1回は充電していました。

おそらくAppleWatchユーザーの多くの方は、同じくらいの頻度ではないでしょうか?

その点、Forerunnerは電池持ちが異常に良いです。

週6日、1回あたり1時間はGPSが稼働するというハードな状況です。

その利用状況でも、週に2回の充電で余裕です。

充電する手間が減るだけでなく、電池残量を気にする頻度が減るのは、精神衛生的にも良いです。

そして、充電回数の減少は電池の劣化も遅らせられます。

乗り換えたデメリット

変える前は大きく2つ、気になっていることがありました。

しかし、思ったより問題にならなかったというのが実感です。

一方で、一つだけ明確に不便になったのはアラームです。

まず事前に懸念していたことの、一つ目ですが鍵です。

我が家はSADIOTのスマートキーを利用しています。

スマホで操作する鍵です。

このスマートキーは、AppleWatch用のアプリも用意されており、AppleWatch単体でも操作ができます。

当初「iPhoneを取り出すのは煩わしいのでは」と思っていました。

しかし、ほとんどの場面でiPhoneはすぐに取り出せる位置にあります。

すぐに慣れてしまいました。

もう一つはPASMOです。

スマートキーとほぼ同じなのですが、PASMOもAppleWatchで利用していました。

iPhoneを取り出す手間がかかるのを懸念したのですが、これもすぐに慣れました。

むしろ、左手につけたAppleWatchを右側の改札にかざすよりも楽なくらいです。

実際に使ってみて不便だと感じたのは、アラームです。

夏場は早朝にトレーニングしていたため、家族を起こさないようにAppleWatchのバイブアラームを利用していました。

iPhoneで設定でき、音が鳴らずバイブのみで起こしてくれるのです。

この機能が、GARMINとは同期しません。

GARMIN自体に同じ機能は設けられているのですが、時計本体でしか設定ができません。

これがなかなかに面倒です。

以前はiPhoneのアプリで設定できていたようなので、復活することを願っています。

その他で大きなことといえば、通知の類でしょうか?

これは思った以上にほぼ同じように表示してくれるので、全く問題になっていません。

購入した方が良い付属品

充電端子のキャップです。

GARMINの弱点は、この充電端子部分です。

ここが、汗などで腐食する故障が最も多いようです。

あらかじめキャップで覆うことで、故障のリスクを軽減できます。

上記の商品は、充電ケーブルもセットになっておりお得です。

元々付属しているケーブルは、コンセント側がタイプCです。

こちらの商品のケーブルはタイプBなので、より汎用性が高く重宝しています。

まとめ

以上、AppleWatchからGARMINのForerunner165に買い換えた経緯と、その時に調べたことをまとめてみました。

本記事が、購入を検討されている方の一助となれば幸いです。

ご不明な点があれば、Xなりコメントなりでご連絡ください。

それでは。

コメント